【快眠コラム】女性の生理周期と睡眠

2024年6月28日

神川 康子

目次

生理周期を取り上げた背景

エムール睡眠・生活研究所の所長で富山大学名誉教授の神川と申します。

先日、学校保健委員会で講演させて頂く予定の小学校の先生方と打ち合わせをした際、間もなく産休に入るという妊娠8か月の先生が「おなかが重くて眠れない」と仰っていました。女性にだけある生理周期が睡眠や日常生活に及ぼす影響について書くことにしました。

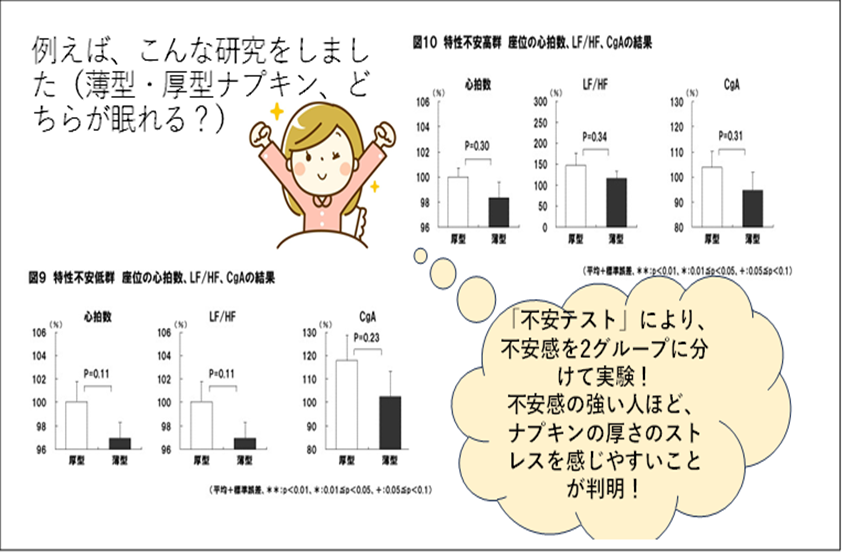

以前、大学の研究室に所属していた女子学生の中には、生理が重くて授業に出られず、倒れ込む生徒もいました。私の研究室は生理周期や生理用ナプキンが睡眠に及ぼす影響についても研究していたので、ナプキンが備蓄してあり、よく「突然来たのでナプキンを貰えますか?」という学生が訪ねて来ることもありました。

今でこそ、「フェムテック」という言葉が知られるようになり、女性が抱える健康の課題を、テクノロジーで解決する製品やサービスを意識したり、重視する企業や学校、市町村等も多くなり、いつでもどこでも対応できる生理用品などが設置されていたり、災害時にもすぐに対応されるようになってきました。

女性特有の眠りの変化

私たちの睡眠は、性差に関わりなく日常生活の様々な要因(年齢、職業、季節、環境など)によって影響を受けていますが、女性はさらに生涯を通して、ホルモンの影響をうけて、眠りが変化することも、明らかになってきました。

女性の睡眠が変わるライフステージは初潮、結婚、妊娠、出産、子育て、更年期等に加えて、男性と同様に職場環境(職種や職階、転勤や異動、人間関係)の影響も大きいと思われます。そして退職、加齢、高齢期と睡眠は刻々と変化していきます。

しばしば「若い時は何時間でも爆睡できたのに、もう眠れなくなった」というお悩みの声をよく聞きますが、むしろ高齢になってもなお長時間寝続けるのは、むしろ健康を害するリスクが高まることも近年では分かってきました。

さて、本コラムでは、男女共通の睡眠課題ではなく、女性特有の生理周期と睡眠について紹介したいと思います。

命を支える周期

人の命はそのものが一つの周期を構成し、受精から死までの成長、発達、老化の変化をたどる過程で、つぎの命にバトンを渡して行く事を繰り返し、命が繋がっていきます。また、ひとりの生涯も体内時計によって生じる(心臓、呼吸、体温、血圧、睡眠などの)様々な生体リズムによって構成されています。生体リズムには短いものから、1日、1週間、1か月、1年、生涯のように長期のリズムまで、まるで大きさの違う歯車がかみ合っているように、人の命を支えています。その中で次の世代を育む仕組みとして、女性にはおよそ1か月の生理周期が、平均的には10歳ころから50歳ころまで影響を及ぼします。

この生理周期が、分泌ホルモンの変化によって、睡眠に物理的、身体的、精神的に影響を及ぼすことを、家庭でも学校でも職場でも、地域でも理解して頂けると、女性の生活環境もずっと快適になり、女性の眠りも改善されるだろうと思うことはしばしばです。

たぶんほとんどの女性は生理周期によって、辛く苦い思いや失敗の体験談はあるのではないでしょか。

生理周期と睡眠への影響

私のこれまでの研究では、生理周期を大きく月経から2週間ぐらいの低温期(卵胞期:エストロゲン分泌)と、月経前までの2週間の高温期(黄体期:プロゲステロン分泌)に分けると、次のような傾向がみられました。

月経期(低温期)

経血の不快感、下腹部痛、腰痛から、睡眠への影響がある方もいらっしゃいます。

月経後の1週間(低温期)

寝つきや睡眠の質が最もよくなる傾向があります。

高温期1週目

プロゲステロン(ホルモンの一種)に睡眠作用があるため、日中に強い眠気を感じやすくなります。

高温期2週目

次の月経前1週間はPMS (premenstrual Syndrome)と言われる胸の張り、肌荒れ・ニキビ、眠気、イライラ等の様々な症状を訴える人が多くなります。睡眠以外にも自覚症状を感じる方が多い期間です。自身の周期を知るだけではなく、周囲の理解や協力も重要だと思います。

妊娠すると

黄体期(高温期)が継続するため、眠気を感じやすく、PMSのような症状に加えて、不安やストレスが大きくなると睡眠にも影響を及ぼしやすくなります。そして胎児の成長とともに寝返りも打ちにくく、仰臥(上向き)では眠れなくなっていきます。抱き枕などの補助枕を使用することで、楽な寝姿勢をサポートしてあげましょう。

社会全体で取り組むべき課題

このような生理周期に伴うホルモンバランスや体温の変化は、月経期、妊娠期、分娩、産褥期にも女性の心身や生活に影響を及ぼし、さらには更年期や高齢期においても体調や心身の状況に大きな影響を及ぼします。

これらのことを女性のみならず、社会全体でも理解し、女性のライフサイクルにおける心身の健康を向上させて、生活の質の向上を目指していくことが今後も重要な課題と言えます。私自身も一研究者として、女性の心地よい暮らしを追究して行きたいと思います。

睡眠環境と習慣を学びたい方におすすめ

【PR】睡眠環境と睡眠習慣を体系的に学びたい方、知識はあってもなかなか実践できないという方には、エムール睡眠・生活研究所(所長:神川康子)と通信教育のユーキャンが共同開発した『睡眠セルフマネジメント講座』がおすすめです。テキストで睡眠のしくみや、睡眠の質を高める実践法などの知識を身につけながら、副教材やアプリで睡眠のくせを見える化!2つの学習を進めていくことで資格取得と快眠習慣の定着、両方を目指せます。

.

アンケートご協力のお願い

本記事の著者であり、エムールの睡眠・生活研究所の所長でもある神川康子から、アンケートのご協力のお願いです。

できるだけ多くの方々から広くデータを集め、睡眠の質を高めるための生活習慣の取り組みをどのくらいなされているのかを調査しています。

3分程度で完了する簡単なアンケートになっており、結果はこちらのメディアでも開示予定です。

よろしければご協力をお願いいたします。

.